場所:福岡県北九州市八幡東区高見

座標値:33.867013,130.823414

『北九州市史』P.593に「枝光の豊前坊」が紹介されています。

八幡東区の枝光の大蔵の境の丘の一番高い所を、昔は「豊前坊」と呼んでいた。そこには大正の末ごろまで「豊日別神社」という小さな神社があった(現在は枝光八幡宮境内に移されている)。彦山の豊前坊を勧請したもので、明治の初めごろまでは、枝光村の牛馬の守護神として、例祭日は大変にぎわったと伝えられている。

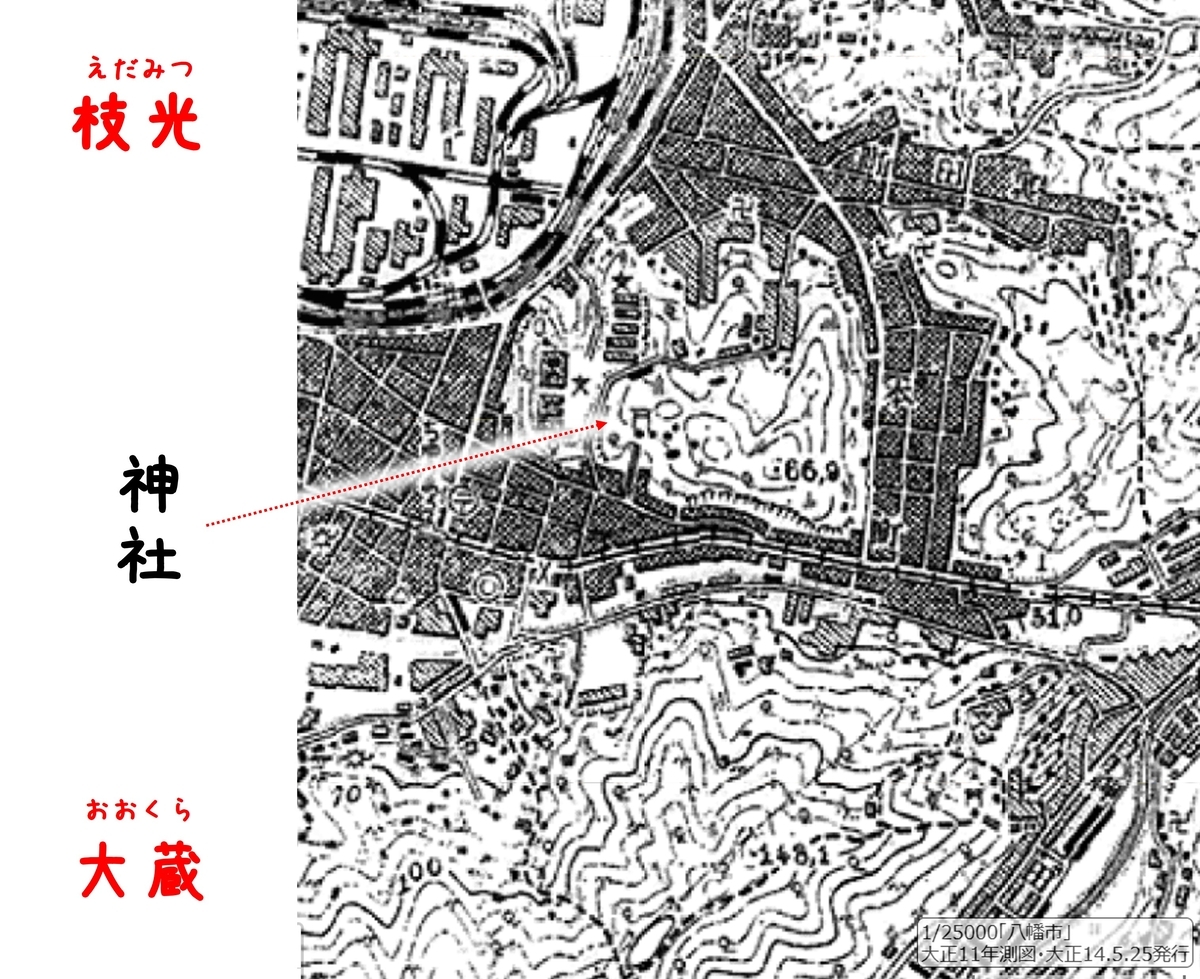

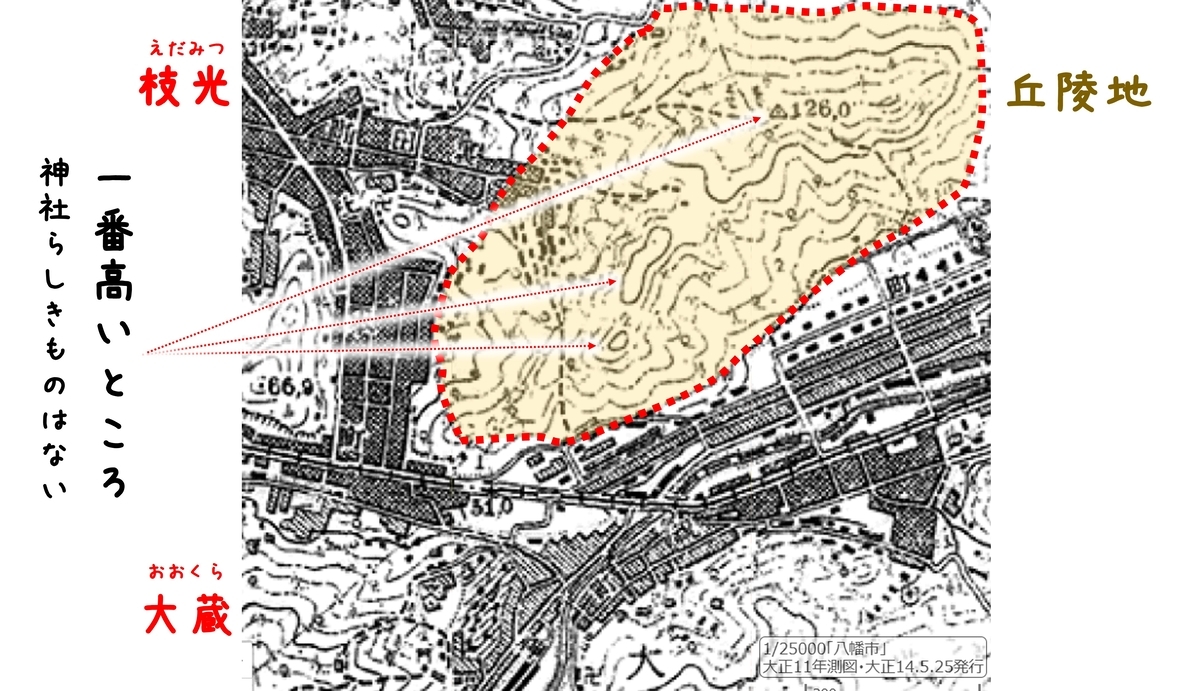

枝光八幡宮の境内をGooge mapの投稿写真で確認しても、豊日別神社らしいものはありませんが、今昔マップで大正末頃の地図”"八幡東区の枝光の大蔵の境の丘の一番高い所”を確認してみると、現在の「高炉台公園」にあたる丘陵地に神社がまつられていることが確認できます。座標値(33.865680,130.814100)の地点です。ただ、この神社は1970年ごろまで記号が残っているために、北九州市史の情報「大正の末ごろまで「豊日別神社」という小さな神社があった」とは違います。

念のため、上の場所から、東へ750mいった地点にも丘陵地があるため、ここに神社があったかを確認しても、それらしきものは確認できません。

北九州市史で述べられている、"八幡東区の枝光の大蔵の境の丘の一番高い所を、昔は「豊前坊」と呼んでいた。そこには大正の末ごろまで「豊日別神社」という小さな神社があった”という箇所は、現在の高炉台公園のことを指しているのではないかと考えました。しかし、もしそうだとすると、「大正の末ごろまで」ではなく、「昭和の末ごろまで」と記述されるはずなので、やっぱり高炉台公園の神社は、豊日別神社とは違うのでしょう。

高炉台公園に鎮座していた神社は、どうも貴船神社らしく、この貴船神社は1976年に枝光八幡宮境内へ移転されたようです。

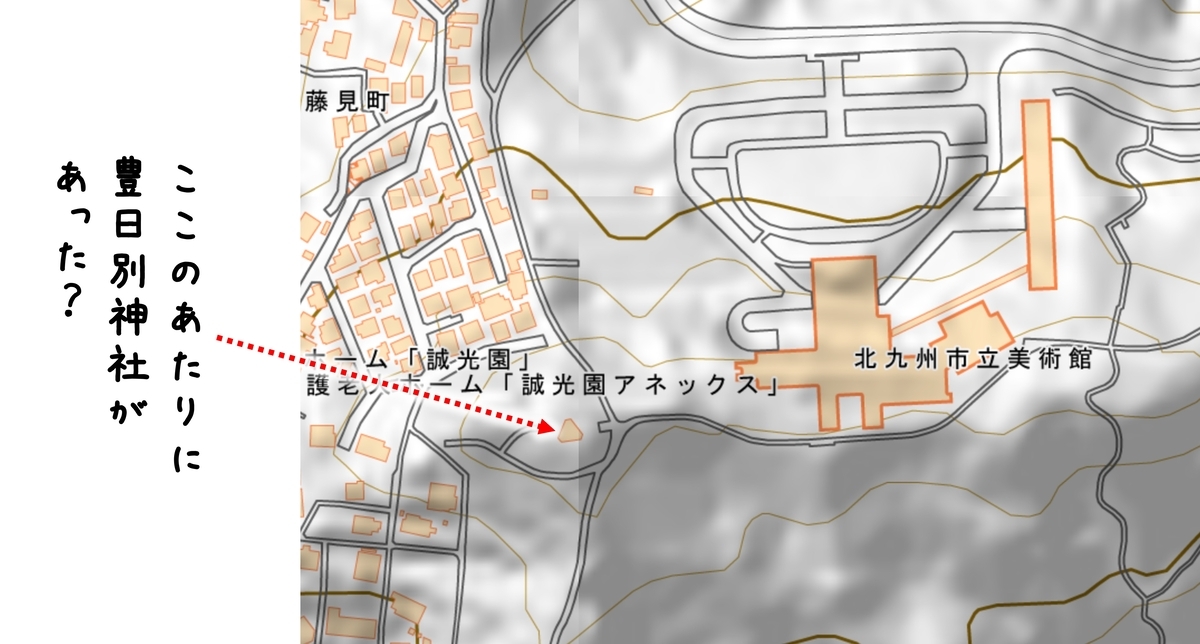

そうすると、今昔マップには神社の記号で残されていませんが、下図の丘陵地に豊日別神社が鎮座していたと考えるのが自然だと考えます。「一番高い所」ということは、現在、北九州市立美術館が建てられている場所が、その場所にあたると考えられます。

厳密には、北九州市立美術館から西126m地点の場所です。展望台らしき建物が建てられています。座標値:33.869467,130.825152

いちおう、ネットで「八幡東区 豊日別神社」と検索すると、八幡東区豊町21番15号に、豊日別神社が鎮座していることがわかりました。しかし、この場所は、枝光八幡宮とは、まったく別の場所です。北九州市史で記述されている豊日別神社とは別の豊日別神社のようです。

結論としては、北九州市立美術館の建てられている丘陵地の一番高いところ(座標値:33.869467,130.825152)に、豊日別神社は鎮座しており、大正末期に枝光八幡神社にうつされた…と考えました。枝光八幡神社へ実際足をはこび、豊日別神社が残っているかをたしかめてみたいと考えます。