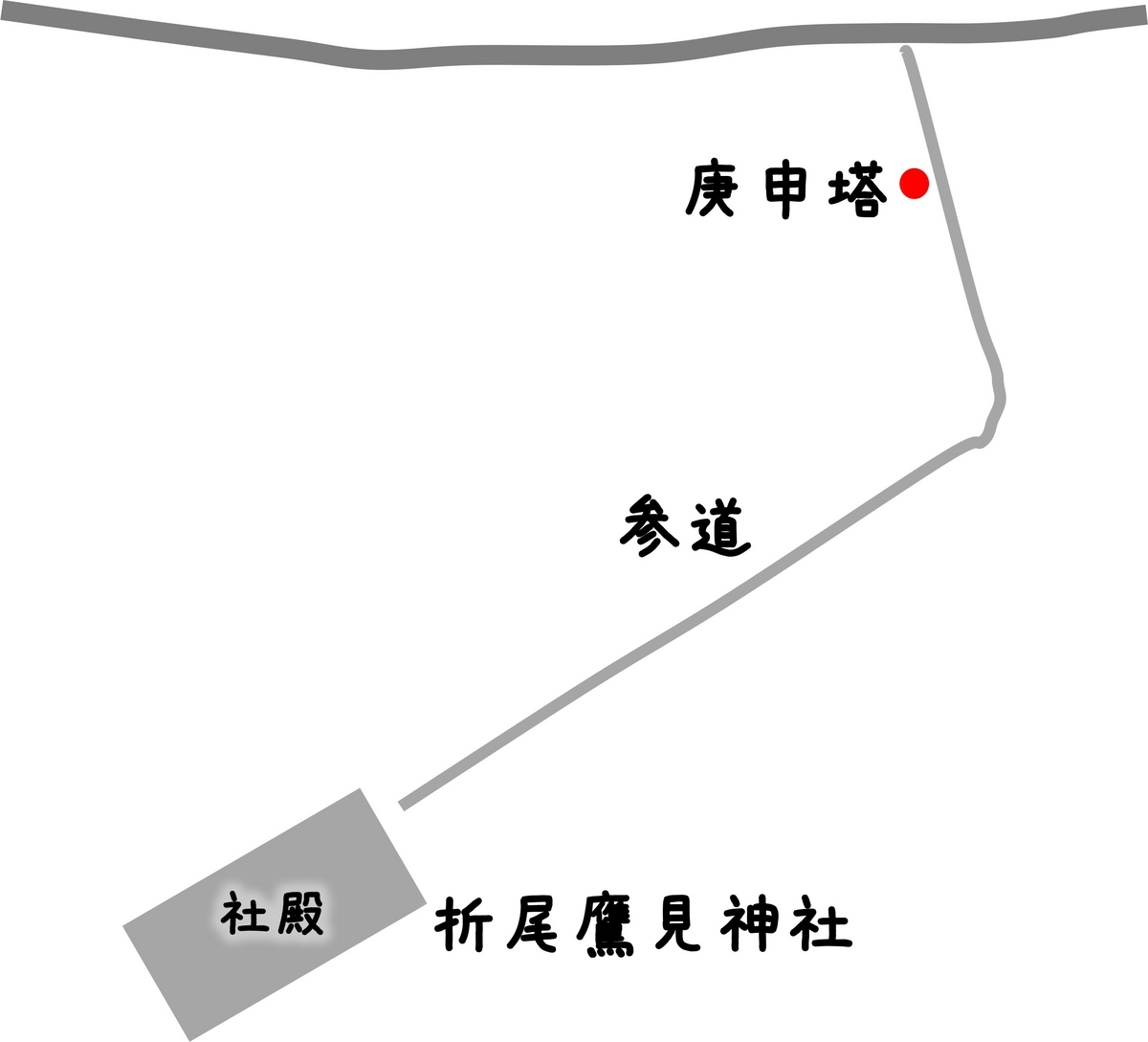

福岡県飯塚市の元吉という地区。福岡県道415号線沿いに、天降神社が鎮座します。神社の参道脇に庚申塔と、その他の石塔群が祀られていました。

石塔群にむかって右側から二番目と四番目の石塔が庚申塔です。こちらの庚申塔は右から二番目のものです。

場所:福岡県飯塚市庄内元吉

座標値:33.6632004,130.7288818

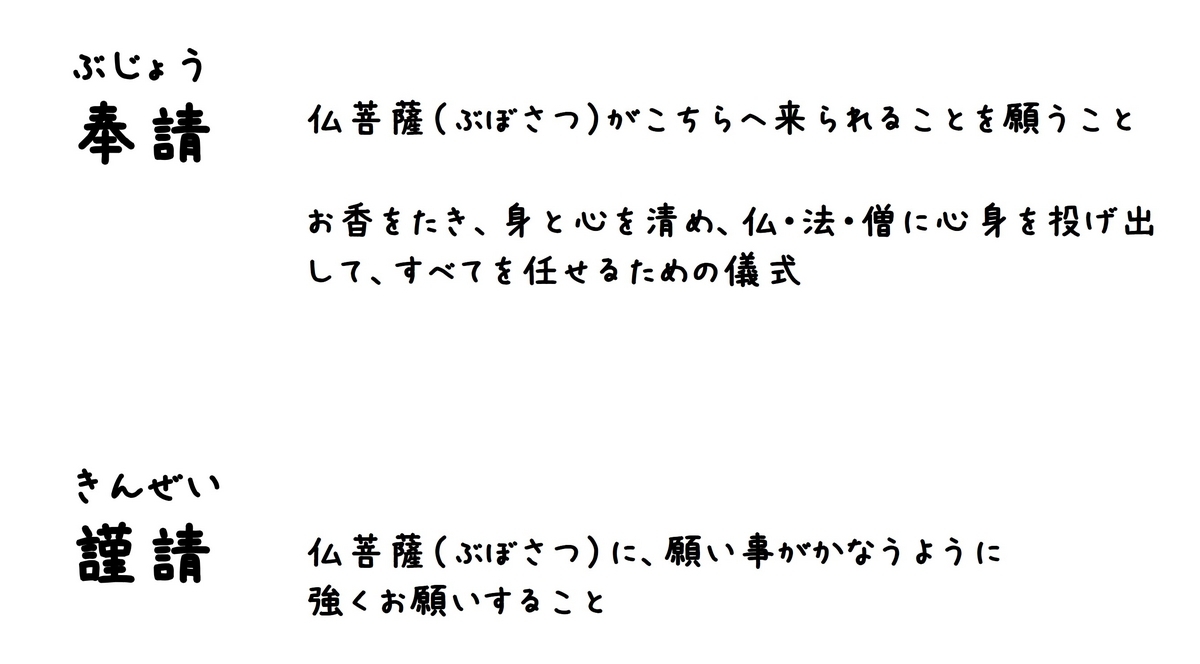

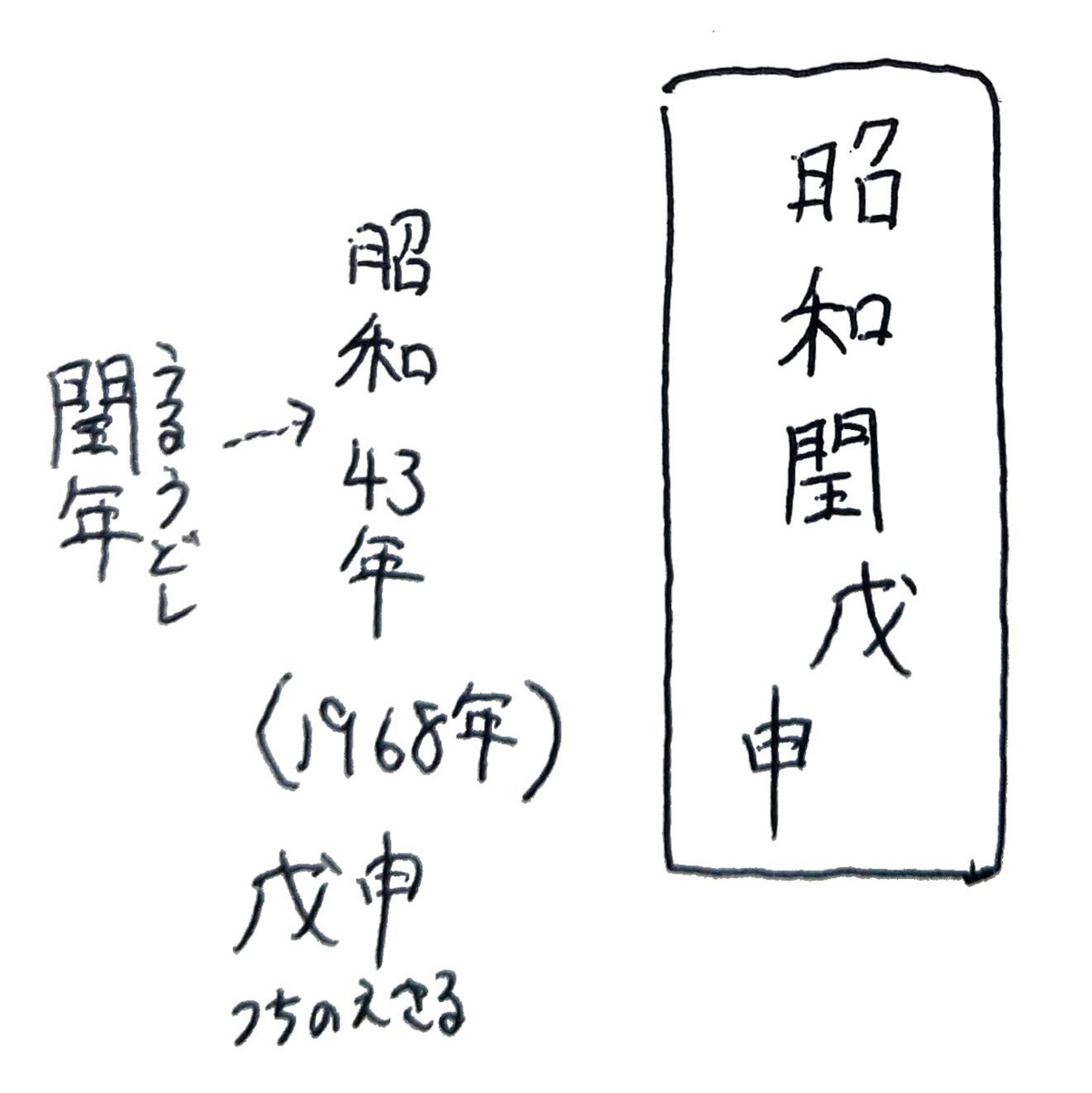

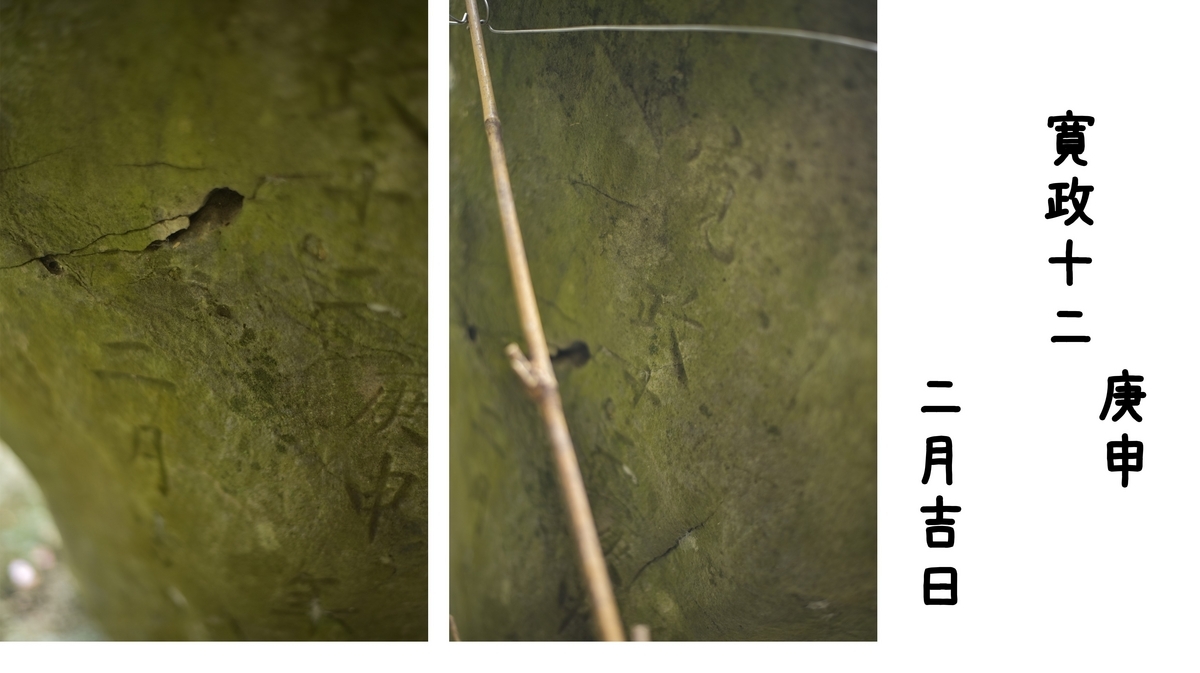

庚申尊天と正面に刻まれています。裏側に寛政十二庚申、二月吉日と刻まれています。寛政十二年は西暦1800年で、その年の干支は庚申(かのえさる)です。

▼こちらの庚申塔は右から四番目の庚申塔です。正面には猿田彦太神と刻まれているようです。

側面には赤坂吉郎と刻まれているようにみえます。

裏面には嘉永という文字と「己」という文字が見えます。嘉永年間で「己」の文字が含まれる干支がある年は、嘉永二年(1849年)だけです。その年の干支は己酉(つちのととり)です。そうなると、ほとんどみえませんが、裏面には「嘉永二年己酉」と刻まれているようにみえます。

◆◆◆◆◆

これらの庚申塔以外の石塔群は、刻まれている文字がみえなくなったり、刻まれている文字の理解ができなかったりして、写真に掲載するだけにしておきます。