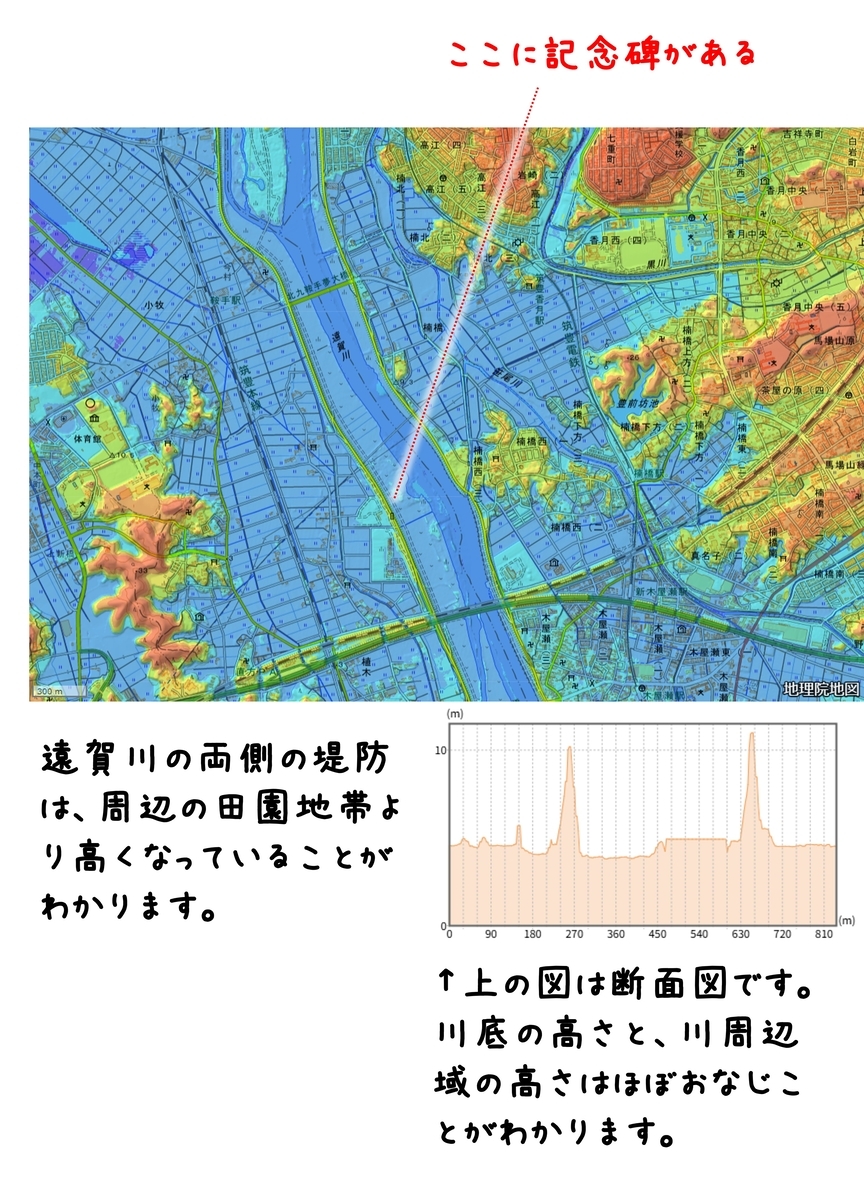

福岡県直方市(のおがたし)植木という地区に、直方市役所植木 桜づつみ公園があります。遠賀川沿いの公園で、その公園のいっかくに記念碑がたっています。

この記念碑は、遠賀川の堤防が決壊して、植木という町がおおきな水害に見舞われたことを記録するために建てられた記念碑です。

場所:福岡県直方市大字植木

座標値:33.787166,130.710329

遠賀川は、古くから頻繁に洪水に見舞われてきた歴史があります。遠賀川における洪水記録は古く、明治以前の最古の記録は元和6年(1620年)の水害に遡ります。元和6年から明治22年(1889年)までの約270年間で約70回の洪水記録が残されています*1。明治時代以降も度々洪水が発生し、特に以下の大洪水が知られています*2。

明治22年(1889年)7月

大洪水が発生しました。

明治38年(1905年)7月

351mmの降雨により水位が7メートルを記録する大規模な洪水が発生しました。直方・植木間では鉄道軌道上が2.3メートル、直方駅構内でも1.4メートルの水位を測るほどでした*3。

昭和10年(1935年)6月23日~24日

6日間で619mmの豪雨を記録し、遠賀川流域に甚大な被害をもたらしました。特に笹尾川の決壊により木屋瀬地区で大きな被害が出ました*4。

昭和16年(1941年)6月25日~29日

豪雨により家屋、農地、炭鉱などに激しい被害が発生しました*5。

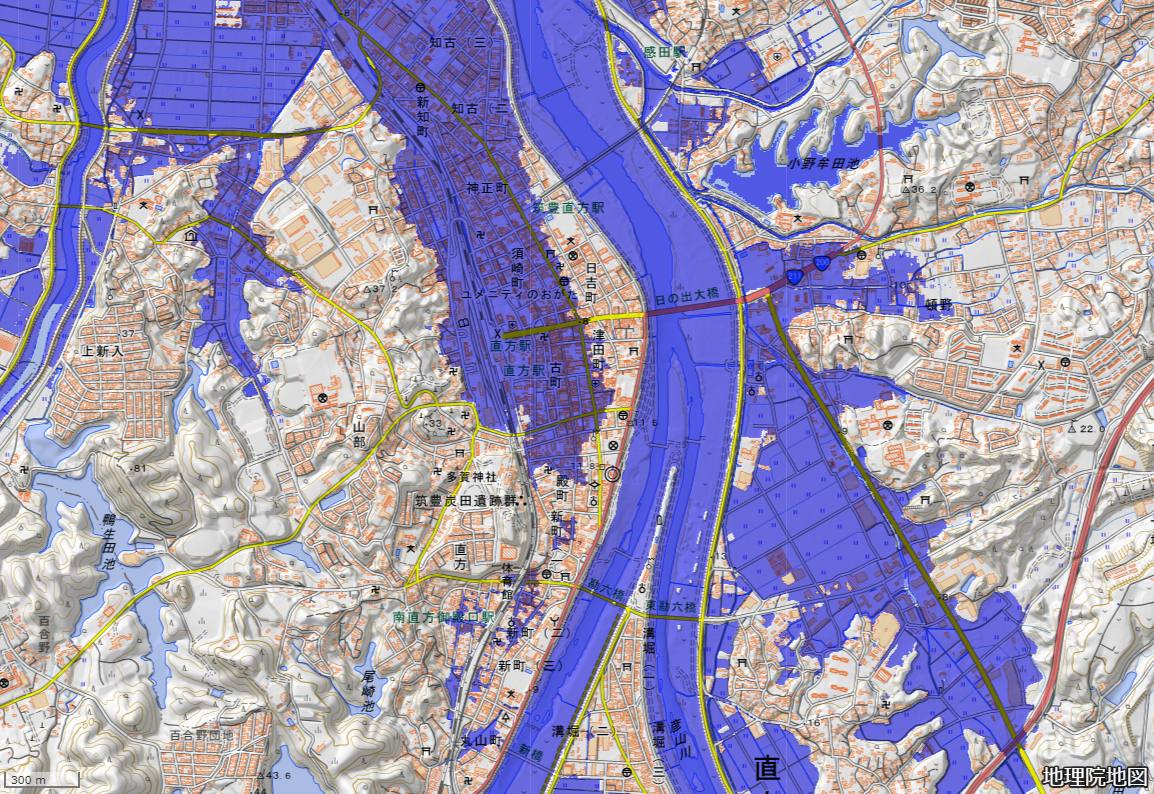

昭和28年(1953年)6月25日~30日

この洪水は戦後最大規模とされています。九州北部を中心に集中豪雨が発生し、遠賀川流域全体に多量の雨が降りました。特に上流では600mmを超える雨量を記録し、2回の集中豪雨の波形を示しました。この災害では20名の死者、211名の負傷者、953箇所の堤防破堤・決壊・損傷が発生し、38,791棟の家屋が浸水被害を受けました*6。直方市植木地区の中之江堤防が決壊し、村全体がほぼ水没する壊滅的な被害を受けました*7。この水害を契機に、治水事業の計画が大きく見直されることになります*8。

遠賀川の洪水の大きな特徴は、石炭産業による鉱害でした。炭鉱の微粉炭が川底に堆積して河底が上昇し、水位が上がることで堤防の沈下箇所からの破堤や決壊を引き起こしました*9。また、炭鉱街の生活用水として川の水を利用するための多くの取水堰が川の流れを妨げ、堰の部分から破堤を起こすことも目立ちました。

堤防の試行錯誤と現在の形への進化

なんどもおきる洪水とそれに伴う試行錯誤の末に、遠賀川の堤防が、現在のかたちに完成されました。

1. 明治・大正期の第一次改修工事(1906年~1917年)

明治時代に入り筑豊炭田の開発が進むと、洪水による炭鉱への甚大な被害が顕在化しました。これに対し、筑豊石炭鉱業組合の主要な炭鉱主たちが政府に強く働きかけ、遠賀川の改修工事は国の直轄事業として施工されることになりました。明治39年(1906年)から大正6年(1917年)にかけて行われた第一次改修工事は、当時の貨幣価値で約50億円に相当する巨額の総工費が投じられました*10。

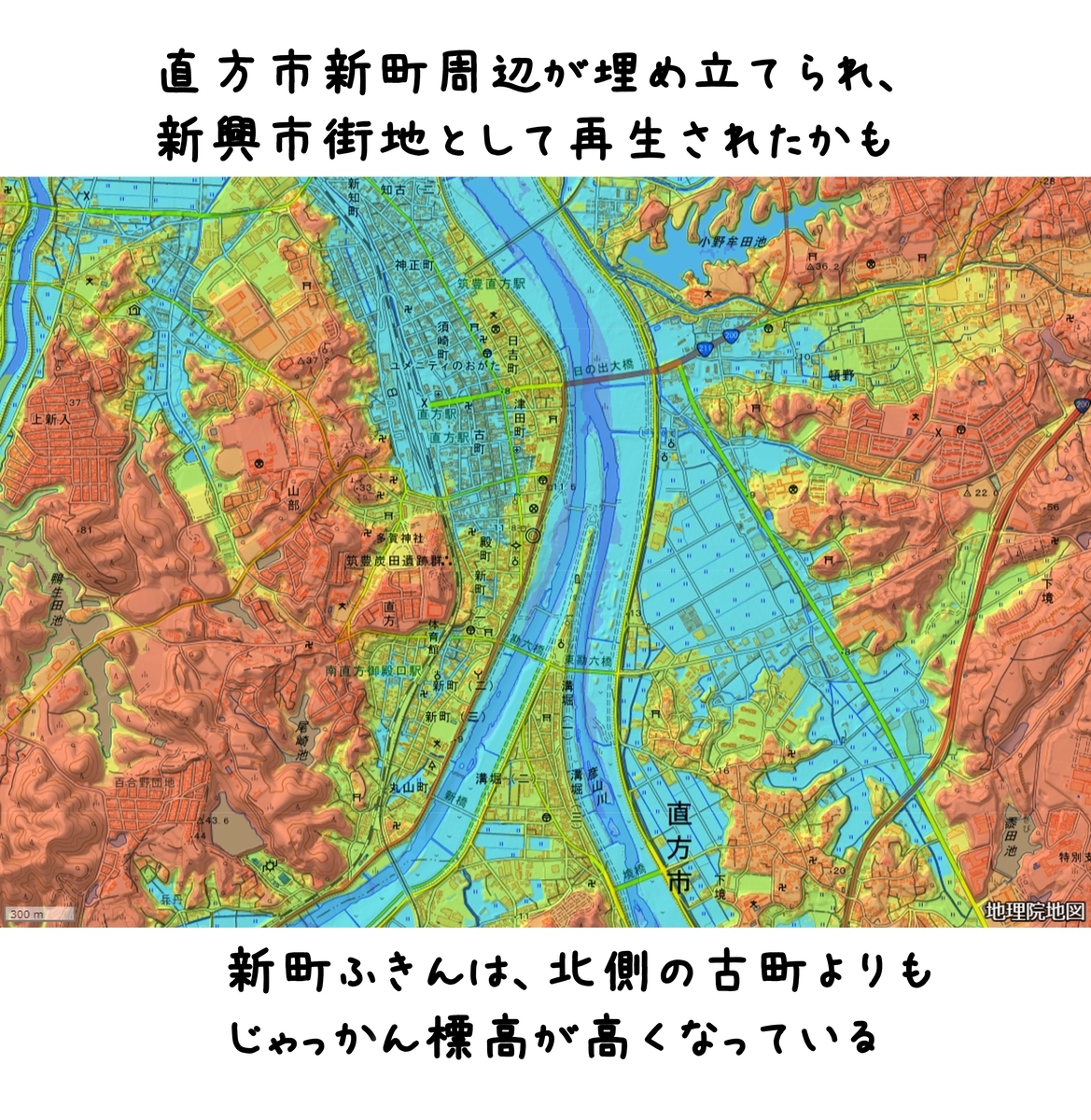

この工事では、流路の直線化、付け替え、川幅の拡張、河口の浚渫、堤防の川側(堤外地)の掘り下げ、そして堤防の強化が主な内容でした。フランス製の小型機関車「ドコービール」など、当時ではかなり高い水準の機械力が投入されました。この結果、近代的な堤防が完成し、洪水の被害防止に貢献しました。また、工事で発生した土砂が埋め立てに使われ、直方の市街地が北方に拡大する新興市街地が誕生しました*11。

この『直方の市街地が北方に拡大する新興市街地が誕生』という文章に含まれる新興市街地はどこなのでしょう?直方市が発行した「直方市中心市街地活性化基本計画」には、長崎街道のルートが遠賀川の東側から古町・新町を通るように変更されたことが記されており、これが現在の中心市街地の骨格を形成したとされています。このことから、新町が直方市の中心的な市街地として形成されてきたことが想像されます。よって、遠賀川の改修工事によって生まれた埋立地が、古町や新町を含む現在の中心市街地の発展に貢献したのではないかと考えます。

新町と日吉町あたりの標高が高くなっていることがわかる

埋め立て地帯が遠賀川の堤防代わりになっていることが想像される

2. 戦後の第二次改修工事と昭和28年水害後の計画見直し

昭和年代になると、石炭産業がもたらした鉱害(地盤沈下)が遠賀川にも顕著に現れ、河川の荒廃が目立つようになりました。終戦後、国土復興と民生の安定が叫ばれ、昭和20年(1945年)に遠賀川は再び直轄改修河川となり、第二次改修工事が開始されました。当初は第一次改修工事竣工箇所の補修が主でしたが、鉱害による荒廃が激しく、補修だけでは不十分だったため、昭和23年度(1948年度)から本格的な改修工事が進められました*12。

昭和24年度(1949年度)には、日の出橋での計画高水流量を3,700m3/s、河口では4,200m3/sとする計画が決定され、鉱害によって沈下した堤防の嵩上げや狭窄部の拡幅が主な目的とされました。しかし、その後の昭和28年(1953年)の甚大な洪水被害を契機に、同年以降に新たな「総体計画」が決定され、さらに昭和33年度(1958年度)と昭和38年度(1963年度)に修正されました。この計画では、日の出橋の計画高水流量が4,800m3/s、河口のピーク流量も4,800m3/sと見直されました。これは、過去の洪水を上回る規模の洪水に対応するための、計画の抜本的な見直しでした*13。この昭和28年水害が、従前の治水事業を「水泡に帰す」ほどの大きな転換点となりました*14。

↑「記念碑」には「昭和三十年三月吉日建立」の銘が刻まれています。このことから、昭和28年(1953年)の水害を受けて、その2年後…災害が復旧し工事が完成した…1955年に記念碑が建てられたことがわかります。

昭和28年(1953)6月26日、前夜からの豪雨により遠賀川が増水、午前10時50分堤防が決壊した。洪水により住家一戸倒壊したが、幸いにも人と家蓄に被害はなかった。耕地の約50ヘクタールが流失埋没して砂丘のようになってしまった。(国土地理院地図:トップ > 災害伝承・避難場所 > 自然災害伝承碑を参照)

*1:https://www.qsr.mlit.go.jp/onga/pdf/seibikeikaku/proposal2.pdf

*2:洪水の歴史 | 洪水と改修の歴史 | 遠賀川について | 遠賀川河川事務所

*5:https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/onga-4-4.pdf

*6:洪水の歴史 | 洪水と改修の歴史 | 遠賀川について | 遠賀川河川事務所

*7:https://www.qsr.mlit.go.jp/onga/pdf/seibikeikaku/proposal2.pdf

*8:https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/onga-4-4.pdf

*12:https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/gaiyou/seibi/pdf/onga-4-4.pdf