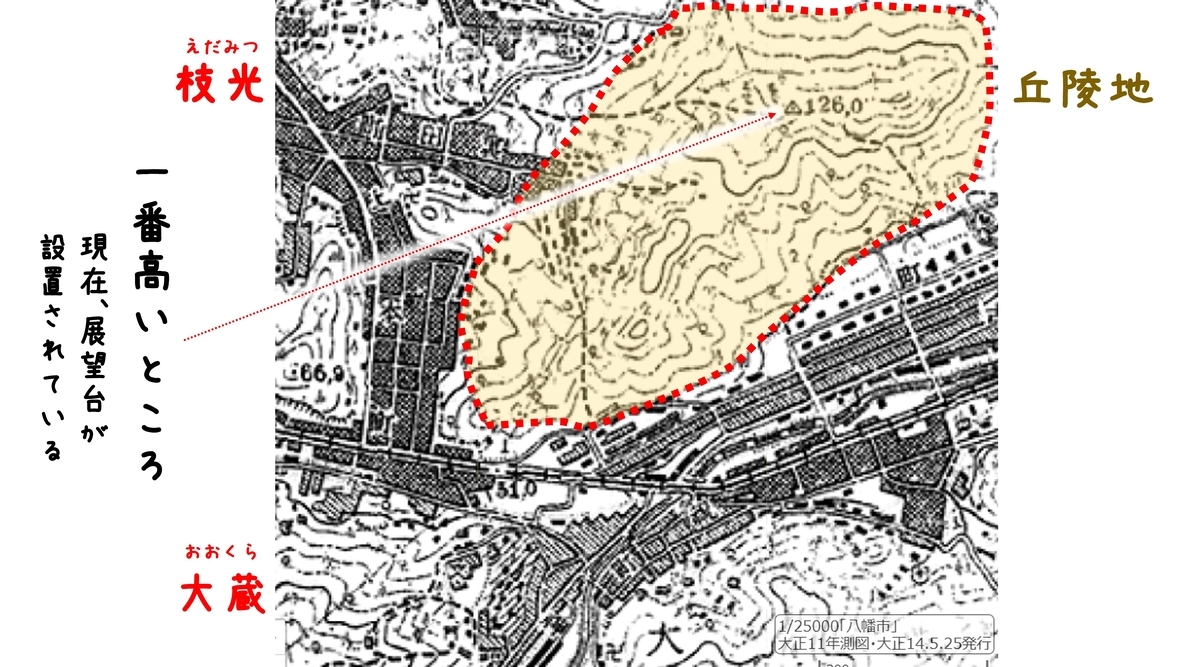

豊日別神社跡(推定)を訪れました。座標値(33.869458,130.825163)地点に、大正11年の地形図では、神社記号は記されていません。しかし、"八幡東区の枝光の大蔵の境の丘の一番高い所を、昔は「豊前坊」と呼んでいた。そこには大正の末ごろまで「豊日別神社」という小さな神社があった(現在は枝光八幡宮境内に移されている)。彦山の豊前坊を勧請したもので、明治の初めごろまでは、枝光村の牛馬の守護神として、例祭日は大変にぎわったと伝えられている(『北九州市史』P.593)”と記録されています。もしかしたら、ここに豊日別神社があったかもしれないと考え、現在の、この場所へ行ってみました。

場所:福岡県北九州市八幡東区山王

座標値:33.869458,130.825163

現在の座標値(33.869458,130.825163)地点には、展望台のようなものが設置されています。北九州市立美術館の駐車場から、南方向へとつづく階段を登り、目的の場所へと歩をすすめます。

現在、この展望台の周辺には、めだった史跡らしきものは確認できませんでした。ただ、▼下の写真のような倒れた標石のみがみられました。

▼見えにくいですが、「要塞第二地帯標」と刻まれているようです。

おそらくですが、『下関要塞地帯標』というものではないかと考えられます参照。

下関要塞第二地帯標:要塞地帯法(明治32年7月15日公布法律第105号)に基づき設置されたもので、重要度順に「第一地帯」「第二地帯」「第三地帯」に区分し、写真撮影や立ち入りなどが厳しく制限されていました。(北九州市まちかど探検)

関門海峡周辺に設置された大日本帝国陸軍の要塞が、下関要塞と呼ばれていました。当初は「下ノ関要塞」と表記されていました。下関要塞の明治時代の主な任務は、関門海峡や周防灘の沿岸防備でした。昭和になると、朝鮮海峡の防衛や、小倉陸軍造兵廠を中心とした小倉市街地の防空が主な任務となり、玄界灘の島々にも砲台が築かれました。

要塞の周辺一帯を「要塞地帯」と定め、軍事機密保護のために写真撮影などが禁止されるなど、いろんな活動が制限されました。この要塞地帯の範囲を明確にするために設置されたのが「下関要塞地帯標」です。