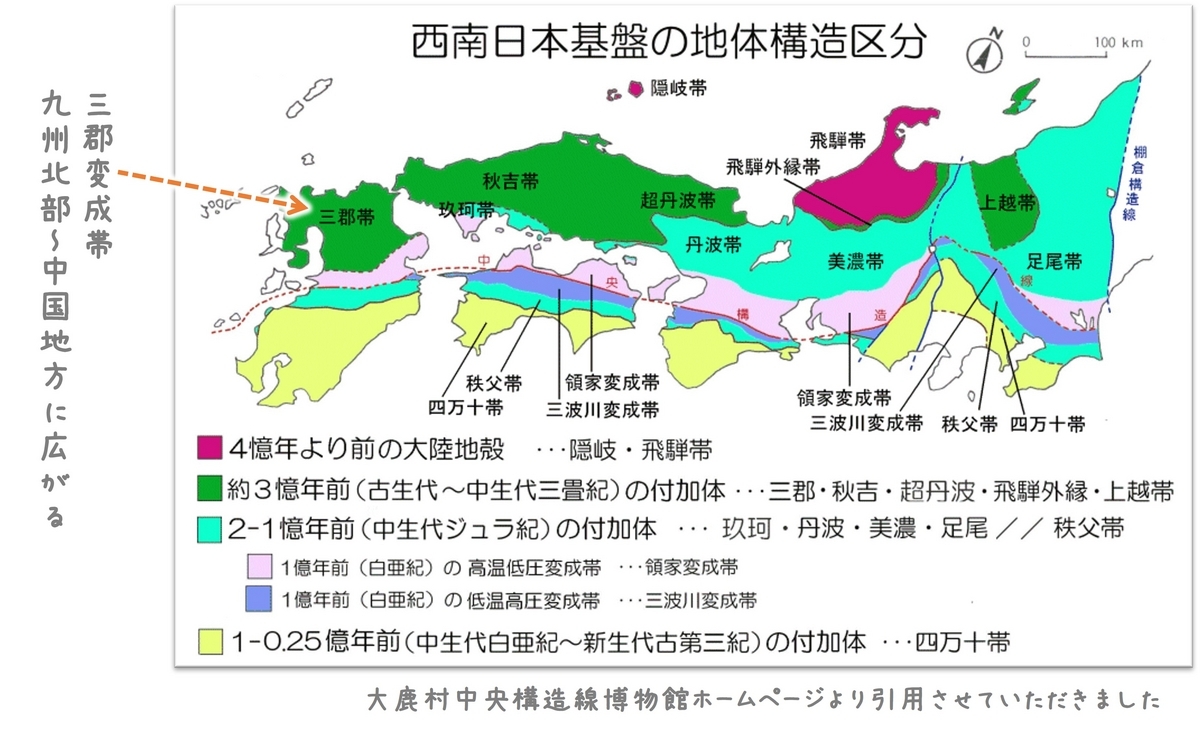

北部九州の先第三系は,主に白亜紀花崗岩類から構成され,変成岩類を伴う.これらの変成岩類の原岩構成は東部と西部で類似する(唐木田ほか, 1992).北部九州東部の変成岩類は,高圧低温型の変成作用をこうむった結晶片岩からなる(唐木田, 1965).また,白雲母の K-Ar 年代が 220 ~ 300 Maを示すことから,これらの結晶片岩は三郡変成帯(三郡-蓮華帯, 周防帯)のメンバーとされている(柴田・西村, 1989;唐木田ほか,1992; Nishimura, 1998).

「白雲母のK-Ar年代が220~300Maを示す」というのは、白雲母に含まれるカリウムの放射性同位元素40Kの濃度を測定して年代を推定する方法で、220~300MaのMaは「100万年前」を示します。

つまり、計測された白雲母は、2億2000万年前~3億10000万年前につくられた鉱物ということになります。そのために、この白雲母と同年代であるということから、北部九州の東部変成岩類は三郡変成帯の一部であることが推測されています。

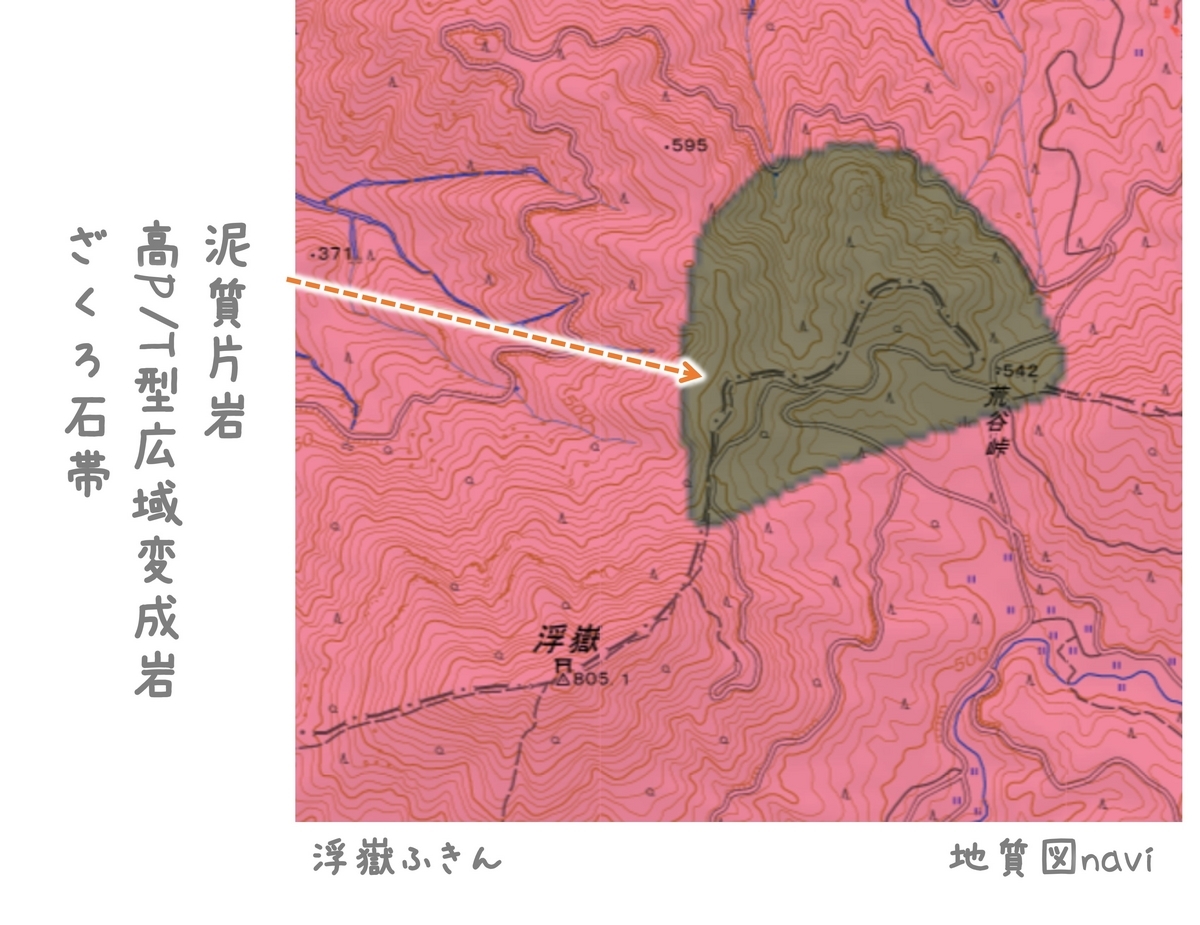

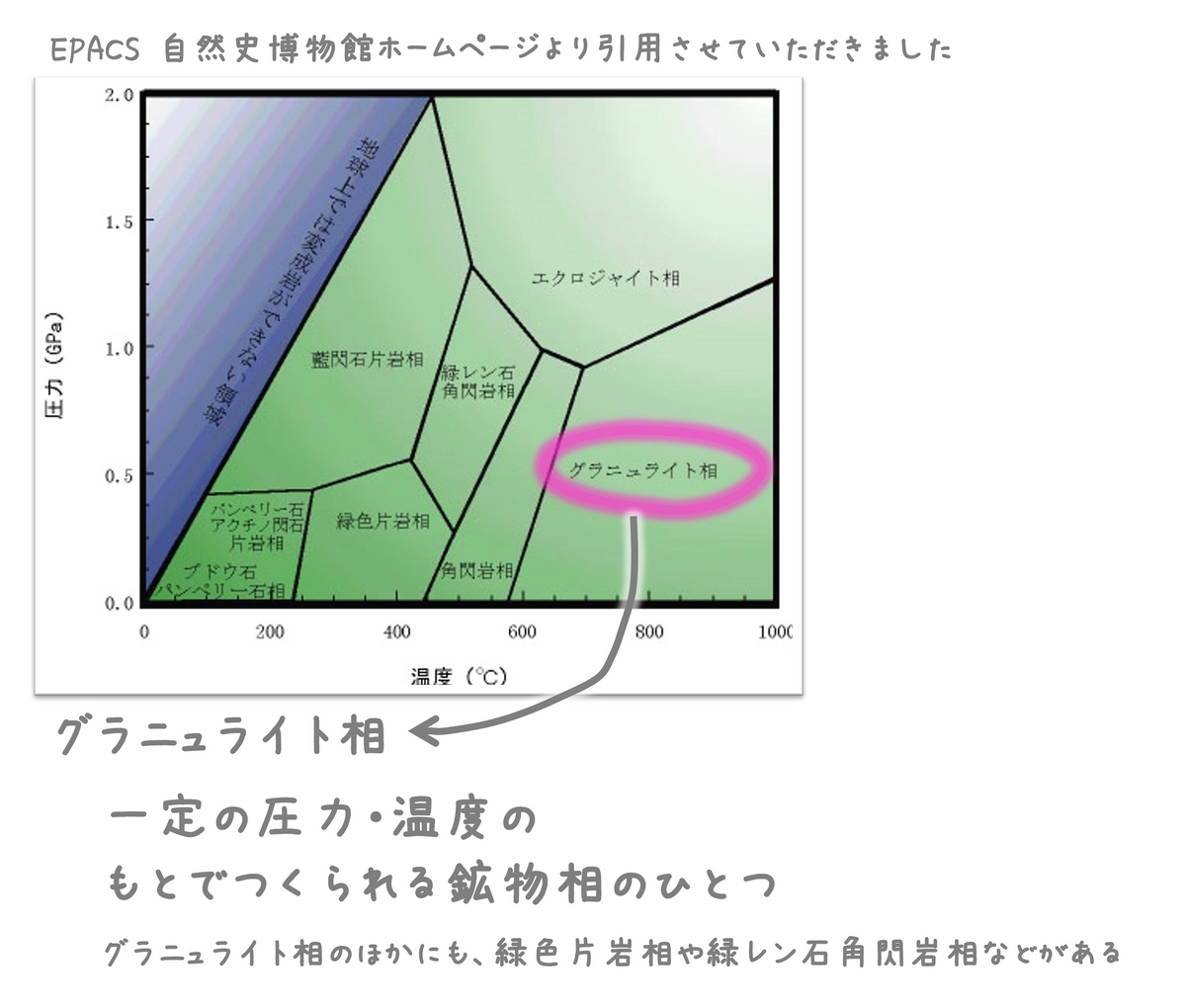

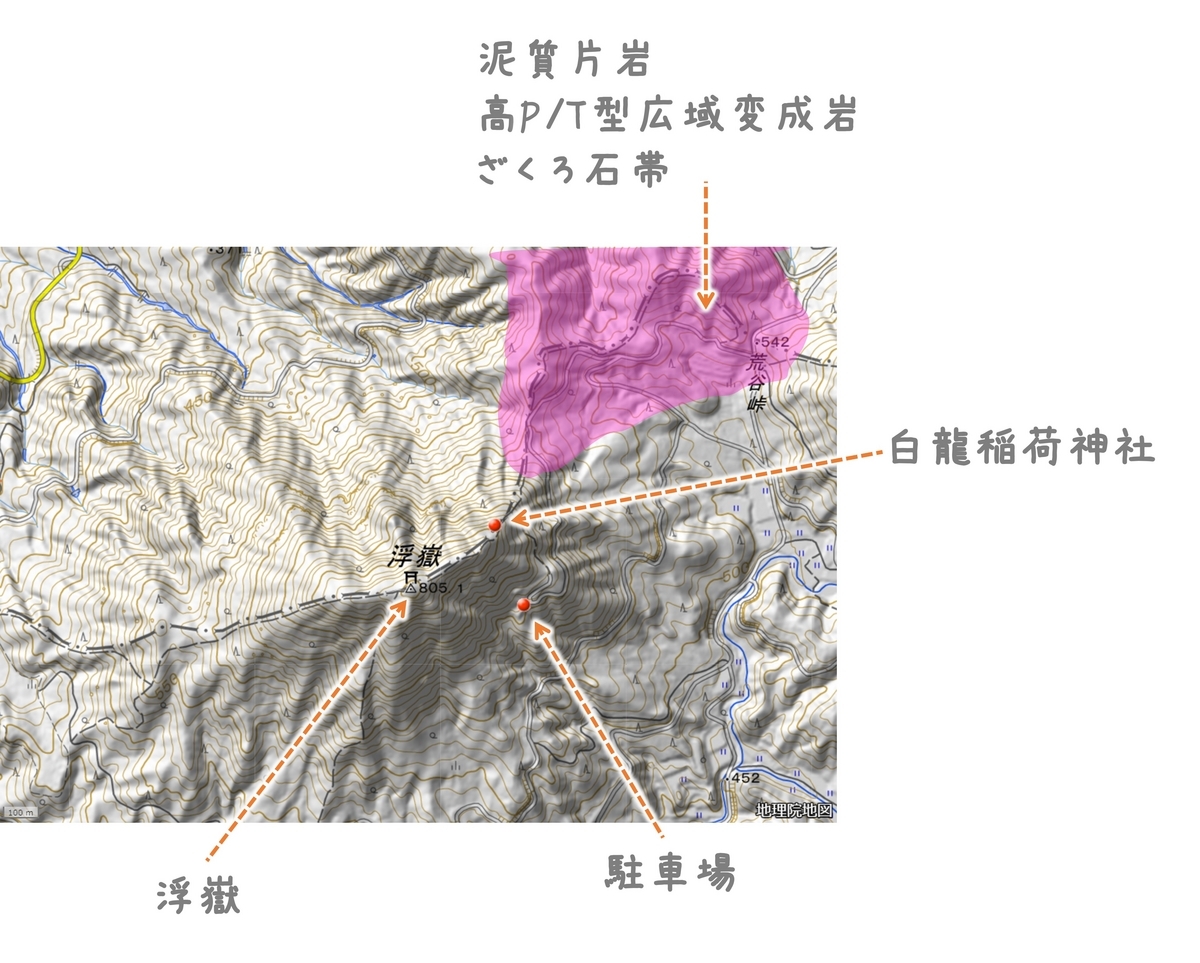

北部九州西部の代表的な花崗岩分布地域となる脊振山地西部の浮嶽周辺には,下部地殻を構成していた高度変成岩の報告がある(山田・柳, 1986).筆者らは,同地域においてグラニュライト相変成岩類が約 3 × 1 km にわたり分布することを明らかにした.

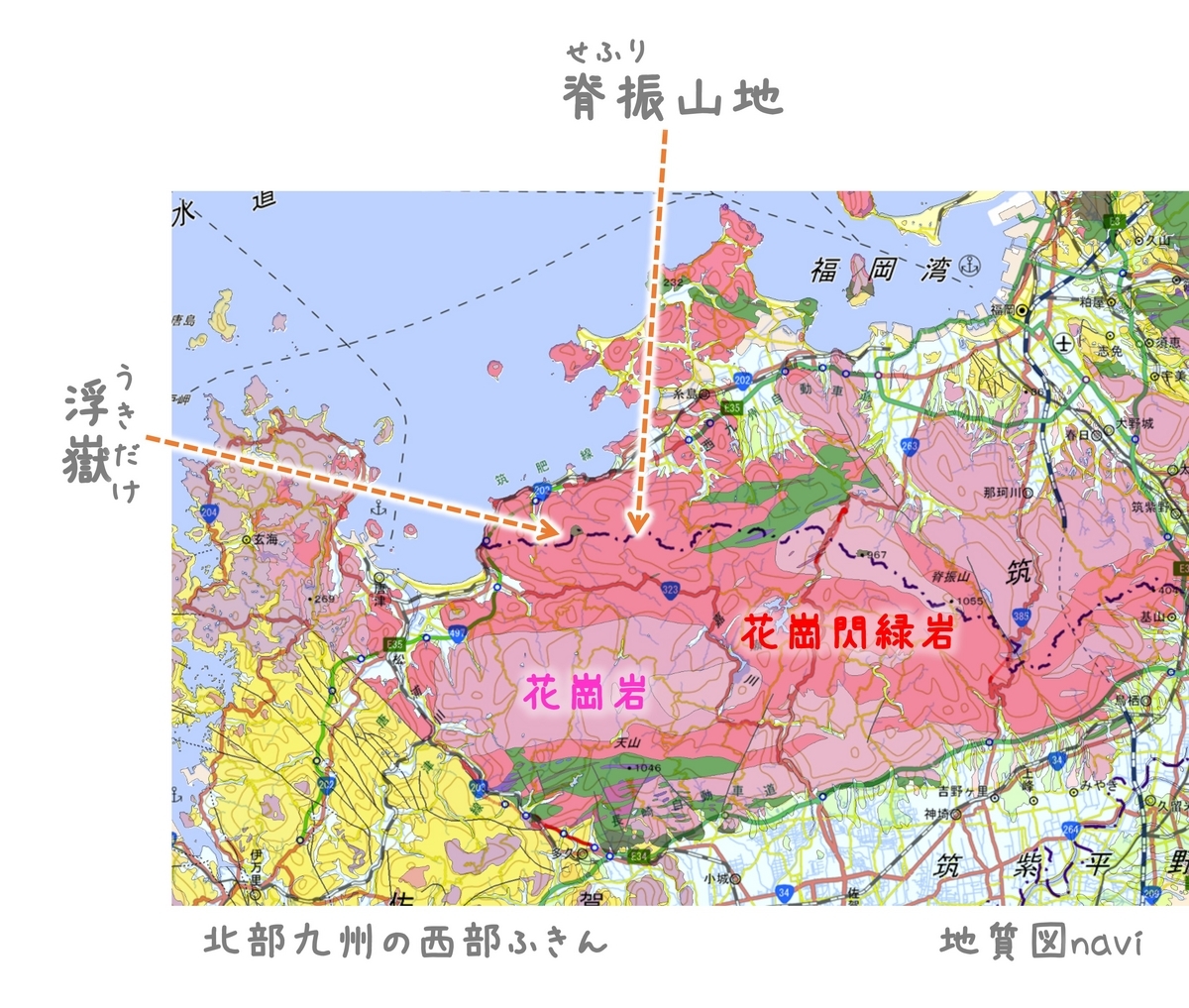

北部九州の西部に、福岡県と佐賀県でまたがるようにして脊振山地(せふりさんち)があります。このあたりを構成する岩石は花崗岩(かこうがん)や花崗閃緑岩(かこうせんりょくがん)で、地下深くでゆっくりマグマが固まってできた岩石です。▼下図をみると、脊振山地の大部分がこれら花崗岩などで構成されていることがわかります。

脊振山地の西部に浮嶽(うきだけ)という標高805mの山があり、浮嶽の東北東部1kmあたりにだけ、泥質片岩・高P/T型広域変成岩、ざくろ石帯が含まれる地質の部分があることが地質図naviでは示されています。おそらく、この区域に「グラニュライト相変成岩類」が発見されていると考えられます。

浮嶽

場所:佐賀県唐津市七山白木、福岡県糸島市二丈吉井

座標値:33.469943,130.099186

グラニューという言葉が「粒状にする」「ザラザラにする」という意味をもちます。グラニュライト変成岩のグラニュライトという部分は、含まれる鉱物が粒状であることからつけられた名前です。

参照:PDF,https://nh.kanagawa-museum.jp/www/contents/1598926610072/simple/5_Granulite.pdf

参照:https://nh.kanagawa-museum.jp/kenkyu/epacs/museum/4a06d_l.htm

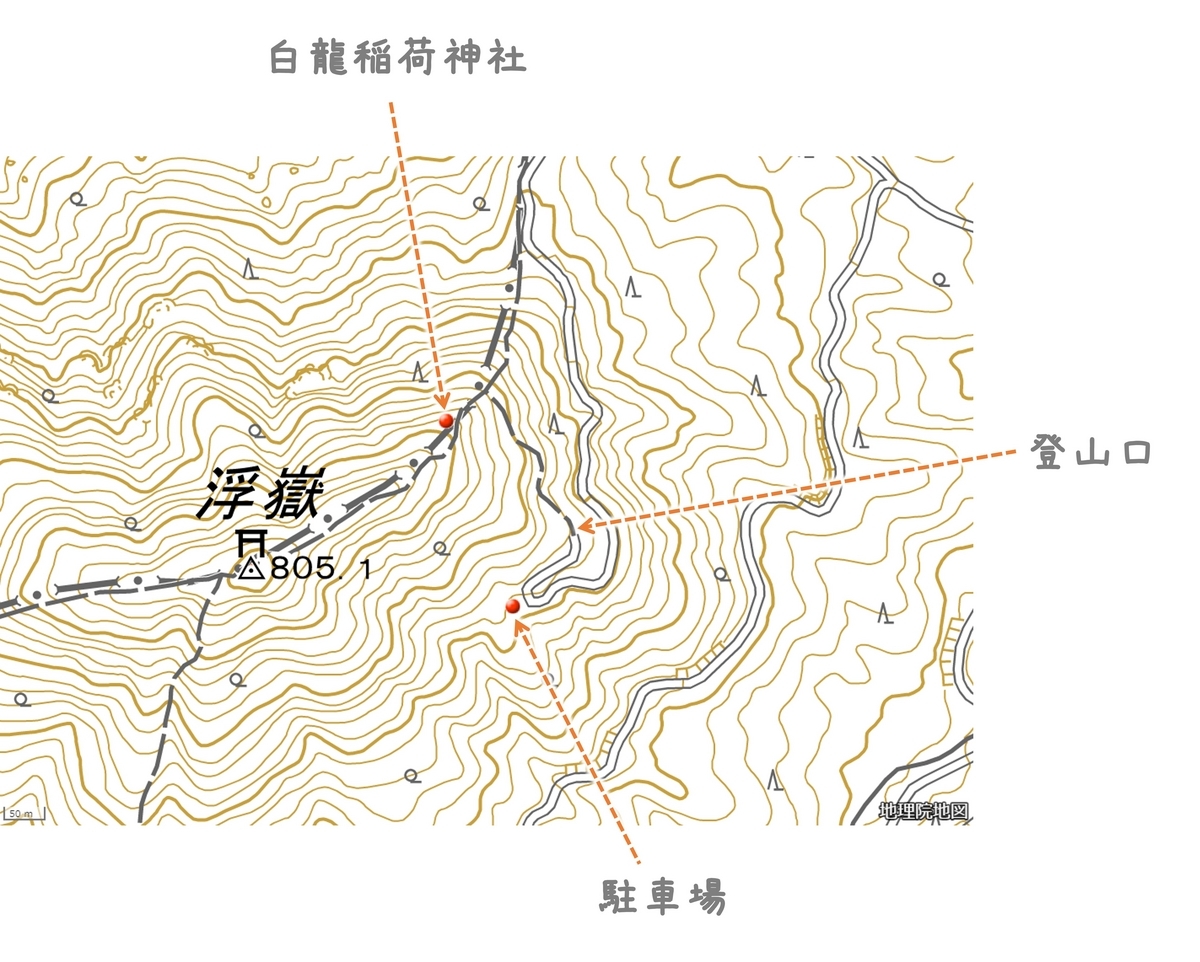

浮嶽の東北東部1kmあたりに、このグラニュライト相変成岩類や、泥質片岩、ざくろ石帯など、このあたりでは比較的めずらしい岩石がみられるようです。国土地理院地図やGoogle mapで浮嶽ふきんを確認してみると、浮嶽山頂ふきんまで車でいくことができるようです。浮嶽山頂から、直線距離にして東南東300mほどの場所に駐車場が確認できます。また、泥質片岩、ざくろ石帯などがある区画には車道が通っており、車でもこの地帯には行くことができるようです。荒谷峠がこの地帯には含まれます。ただ、岩盤が露出している場所はあまりないようなので、これらめずらしい岩石を確認することは困難だと考えられます。

荒谷峠

場所:佐賀県唐津市七山藤川

座標値:33.476046,130.109367

いっぽう浮嶽山頂までは、登山口(33.470336,130.103337)から徒歩560mほどで到達できるようです。