大分県竹田市の馬門(まかど)という地区に、線状に像が刻まれた摩崖仏があるという情報を得て行ってみました。

場所:大分県竹田市直入町長湯馬門

座標値:33.091171,131.394694

まずは、案内板の内容を引用してみます。

史跡案内

長湯(馬門)の線刻磨崖仏と自然石板碑

高さ約ニメートル、幅約六メートルの 凝灰石の露出垂直壁面のほぼ中央に二躯の線刻磨崖仏がある。いずれも線彫りした五輪塔の中に線刻されているが、向って右が観世音菩薩坐像(六九・五センチ、水月観音か白衣観音の類と見られている)左が金剛界 大日如来坐像(五一・五センチ)である。観世音菩薩は、蓮華座上に両腕を胸前に組み体は斜横に、顔は正面に、膝を立てるかに見られる姿は優美なやわらかさが現わされている。左の大日如来像は、宝冠を頂き智拳印を結んだ深みのある姿である。

これらの彫像の向って右側には、自然石に梵字を蓮華座の上に線刻した板碑二基がある。右がキリーク(阿弥陀如来) 左がバク(釈迦如来)を線刻したものである。線刻像と自然石板碑の関係は明らかではないが両者共、室町時代の作と見られている。

昭和三十四年三月大分県史跡に指定された。

直入町・直入町観光協会

案内板の内容によると、以下の図のような配置で仏様が刻まれているようです。二躯の線刻摩崖仏があり、それらは五輪塔のなかに刻まれています。そして、さらに右側の自然石には蓮華座の上に梵字が刻まれているということです。

実際に、岩にはどのような感じで線刻摩崖仏がのこっているのでしょうか?

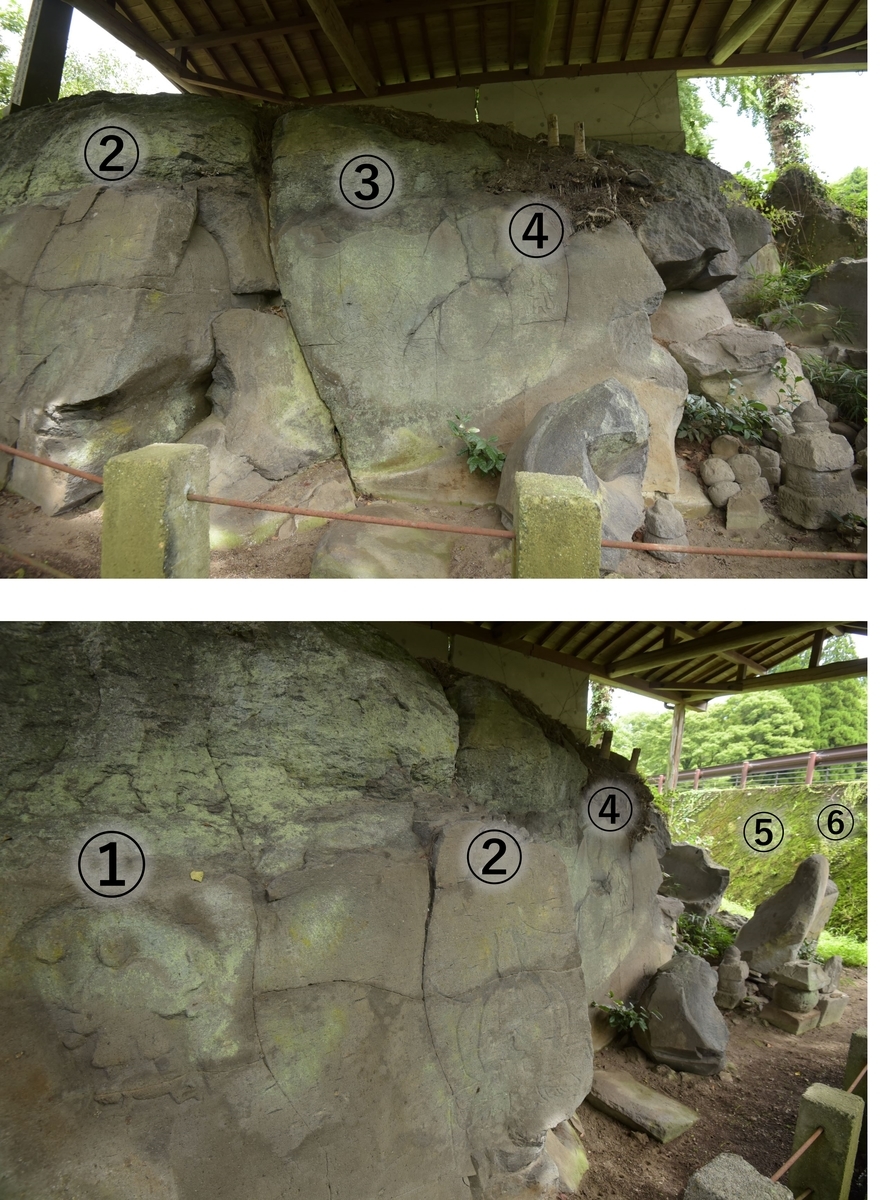

まずは全体像です。巨大な岩と、その脇に数個の自然石が残されています。巨大な岩は阿蘇山から噴出した火砕流堆積物だということです*1。そして、わたしが確認した限りでは、これらの岩には合計で6基の石仏が彫られていました。写真だけでは、どこにどのような形で仏様が刻まれているのか、わかりにくいので、各所に番号をふってみます。

下の写真をご参照ください。下の二枚の写真に番号をふっています。

結論からいうと、①毘沙門天立像、②大日如来坐像、③観世音菩薩坐像、④不動明王立像、⑤釈迦如来像(梵字)、⑥阿弥陀如来像(梵字)というかたちで配置されているようです。①の青面金剛像と④の不動明王像は、案内板には紹介されていません。

①番から順にご紹介します。みたところ、坊主頭の一面四臂の像がなにかをふみつけているようです。まるで邪気をふみつける青面金剛のようにみえます。

この像は、案内板には紹介されていません。しかし、大分県のホームページに掲載されている史跡紹介のPDFによると、毘沙門天像だということが紹介されています。

この毘沙門天像の、さらに右側に五輪塔と仏様が刻まれています↓

五輪塔と仏様を拡大してみます↓ かなり見にくいですが、これが五輪塔のなかに刻まれる観世音菩薩坐像だと考えられます(②)。

この箇所のさらに右側へ目をうつしてみます。③の観世音菩薩坐像です。②の大日如来坐像と比較し、やや線が明瞭に残っているようにみえます。優美な印象をうけます。

↓④の不動明王立像らしき像です。火炎後背を背負っており、右手に剣のようなものを握っていることから不動明王立像と判断しました。

さらに右方向へと目をむけると、巨大な岩とは独立して、ふたつの比較的ちいさな自然石が祀られています。

釈迦如来の梵字がみえにくくなっていますが、おそらく下図のような感じで文字が刻まれていると考えられます。

室町時代ということは、1336〜1568年の間につくられた線刻摩崖仏ということです。毘沙門天像と、不動明王像は室町時代よりも新しい時代に、だれかが刻んだものなのかもしれません。線刻摩崖仏とはやや異質な印象を受けます。

*1:大分県ホームページ「PDF:長湯線彫り摩崖仏」