福岡県の宮若市に上有木という地区があります。この地区に靡(なびき)山という名前のめずらしい山があります。この山のふもとに靡神社があり、先日この神社を参拝しました。参拝したとき靡山の存在を知り、神社のご神体として靡山があがめられているのではないかと考えました。

もしかしたら、靡山の山頂にいくと祠かなにかが祀られているのではないかと予想し、登ってみたいと思いました。そして実際に登ってみました。

靡(なびき)山の名前の由来

「靡」という文字は「ただれる」「おごる」などのたくさんの意味のなかに「なびく」という読み方もあり参照、その読みどおり「なびく;ゆらめくように動く」という意味があります参照。

では何が”なびいた”のでしょう?そのヒントが「笠松・靡山物語」というサイトに示されています。神功皇后が福岡の香椎(かしい)へ行く途中、靡山のある地にたちより休憩をとっていたとき、この地の人々や樹々が神功皇后をもてなしたということです。靡山の樹々はおじぎをして神功皇后をもてなしたために、”樹々がなびいた”ということから「靡山」と命名されたということです。

夏の靡山登頂にはたくさんの難点があった

靡山は標高296.8mと低い山なのですが、2020年7月2日時点では、登山道は荒れておりのぼりきるにはかなり苦労をしました。苦労

した点を以下にまとめます。

・倒木が登山道をじゃましていた

・踏み跡が消えかかっていた

・クモの巣がたくさんあった

・やぶ蚊がたくさんいた

・地面がぬかるみ急斜面では滑りやすかった

このような難点があったため、以前に一度、靡山を登頂をしようとしたのですが3合目あたりで引き返しました。2020年7月2日、装備をととのえ再トライしました。以下はほとんどがスマホの画像です。

登山道の様子

靡山の登山口は町道のわきにあります。

登山口の座標値:33.756930,130.613745

靡神社の駐車場(座標値:33.757756,130.613964)に車をとめさせていただき、徒歩でこの登山口まで歩いてきます。徒歩だと駐車場から登山口まで5分ほどです。登山口から雑草がおいしげっているために、しばらくの間、靡山には人がのぼっていないのではないかと想像します。

3合目くらいまでは、比較的、歩きやすい登山道がつづきます。登山道を示してくれるピンクテープは登山口から山頂まで一定間隔でつけられているので、道にはまよいにくいと思います。そして3合目くらいまで(座標値:33.757500,130.610556:標高約150m地点)は踏み跡が比較的しっかりとしており歩きやすいです。

やぶ蚊もやや少ないです。その理由は竹林がひろがっており、地面に竹の葉が落ち、ぬかるんだ道をおおってくれているからだと思います。

しかし竹林を過ぎ、徐々に樹木がまざってくると登山道の様子がかわってきます。具体的には道がぬかるんできて、樹々が密集してきます。道がぬかるむのでやぶ蚊が多くなり、樹々が密集するのでクモの巣も多くなってきます。さらに斜度が高くなります。

標高165mあたりの写真が↓下の写真です。倒木と落ち葉が登山道をおおっています。道はぬかるんでいるので、ときどき滑るため転倒に注意します。幸いにも登山用ストックをもっているので、ストックに体重を分散させ、足だけで登っていかないようにし、極力すべらないように注意します。

クモの巣が多いのでストックでクモの巣をはらいながら登ります。この点でも、かなりストックは役に立ちました。

↓下の写真は標高230m地点です。山頂296.8まではあと70mほどですが、登っていくほど登山道の状態がひどくなっているような感じがします。写真にはうつりませんが、足をとめると大量のやぶ蚊が体のまわりにあつまってきます。とても暑いのですが、長袖の上着はぬぐことができません。そのためこの時点で、多量の汗をかいており、かなりの不快度です。

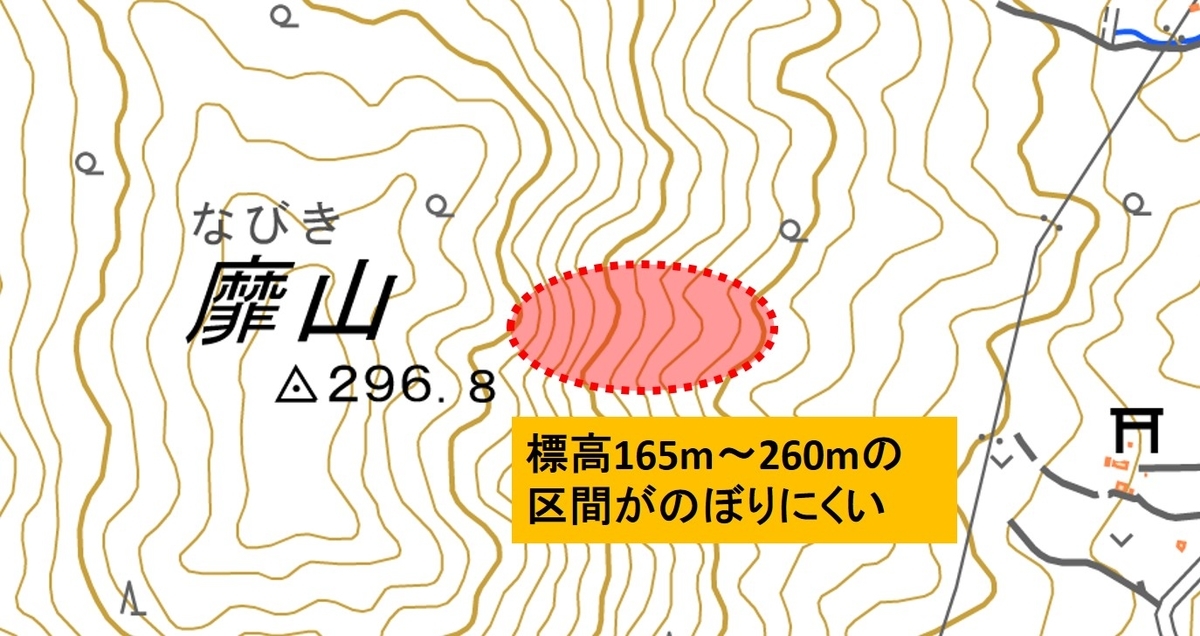

あとから登山道の状態を振り返ってみると、ひどい急登があるのは165m~260mあたりまでということがわかりました。

この区間をすぎると、斜度はややゆるやかになります。

山頂ふきんは、樹々は比較的密集しておらず、地面は平らとなっているため、ちょっとホッとします。しかしあいかわらず、やぶ蚊は多いので長居はできません。

↓三角点がある山頂です。木漏れ日がさす、ちょっとした広場となっています。

展望はありません。そして、ここもやぶ蚊がひどいです。写真の右下のほうに三角点がみえます。

山頂に祠はなかった

山頂には祠など、神様をまつるような史跡はありませんでした。「靡神社がまつる神様のご神体が靡山ではないか」という私の想像はどうもまちがっていたようです。あくまでも”神功皇后をもてなすために靡山の樹々がおじぎをした”という伝承がのこっている山のようです。

山頂についたら、持ってきていた一眼レフカメラで森の様子を撮影しようと思っていたのですが、たくさんのやぶ蚊に難儀していたのと、疲労ですぐに下山することにしました。

登り始めから登山口へもどってくるまで、ちょうど1時間の登山時間でした。