福岡県筑紫野市に原田(はるだ)という地区があります。ここは昔、長崎街道の宿場町のひとつ「原田宿」でした。また、筑豊地区の桂川(けいせん)駅から博多駅に至る経由地として昭和初期にも栄えていた町でもあります。

『九州の鉄道おもしろ史(西日本新聞社)』P42で、原田駅の盛衰について解説されていたため、現在の原田駅がどのようになっているのか足を運んでみました。前回の投稿でご紹介した「旧九州鉄道城山三連橋」から近い距離であったため、「旧九州鉄道城山三連橋」へいったのを機に、駅にもいってみたという感じです(参照:九州鉄道城山(きやま)三連橋 福岡県筑紫野市大字永岡 - 日々の”楽しい”をみつけるブログ)

原田駅はJR九州 鹿児島本線のひとつの駅であり、筑豊本線の終着駅でもあります。九州鉄道開通時に造られた駅(1889年)なので、九州でも最も古い駅でもあります。

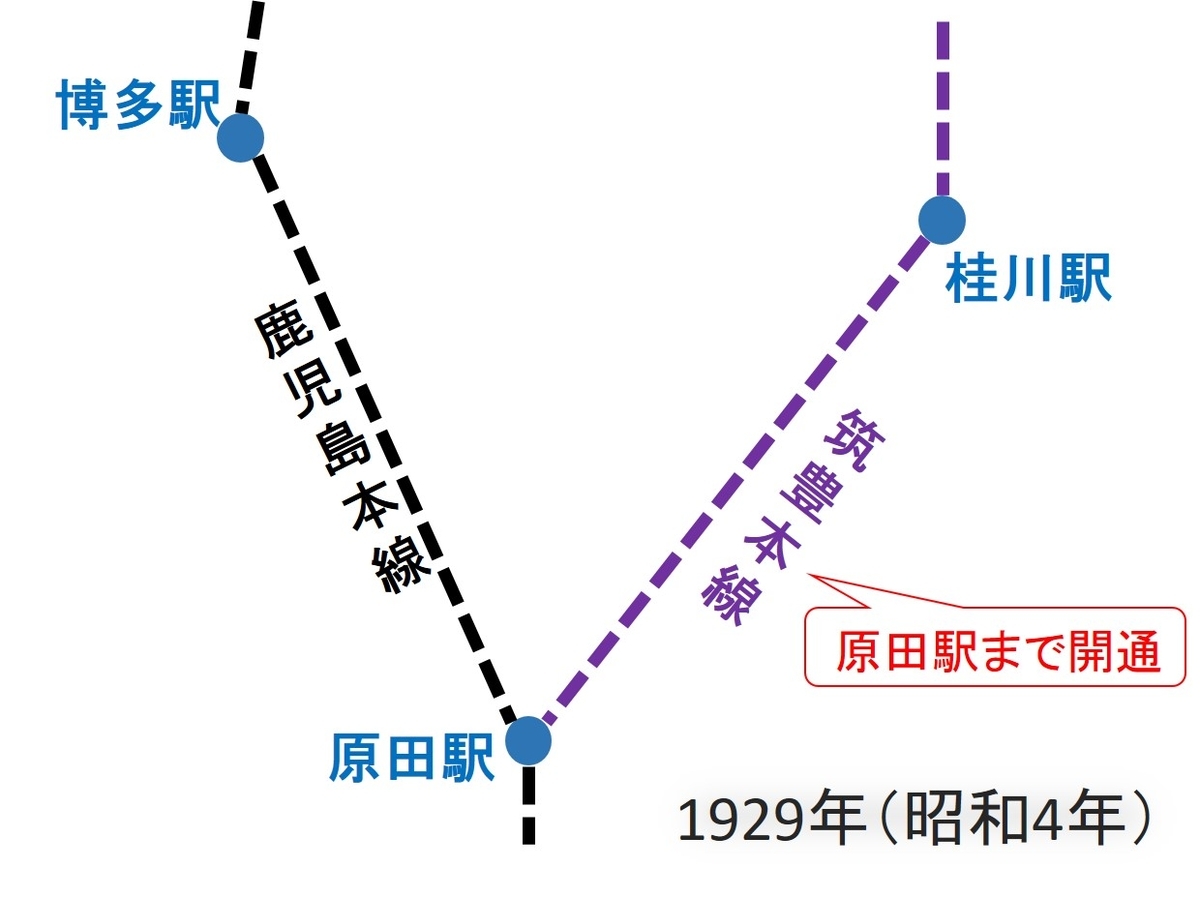

もともとは九州鉄道のひとつの駅としての機能でしたが、筑豊本線が1929年に、原田駅まで伸びてきたことで、2つの線の駅として機能しはじめました。

↓こちらが2019年の原田駅舎です。駅前には大きなロータリーがあり、原田の町自体も新しい住宅が並び綺麗で、清潔感のある町です。原田駅の利用者数は約4000人/日(2018年)で、現在でもたくさんの人に利用されている駅という印象を持ちます(参照:原田駅 (福岡県) - Wikipedia)

場所:福岡県筑紫野市大字原田

座標値:33.451518,130.539444

しかし、この原田駅は昭和40年前半まで、さらに多くの人でにぎわっていたそうです。↓こちらは駅舎内の「コミュニティホール」に飾られていた昭和初期の原田駅の写真です。

建築中の駅舎が写真にのっています。その駅舎は現役のようです↓

以下は原田駅舎内にある案内板「原田駅の今昔」の抜粋です。

昭和4年(1929年)には筑前内野~原田間が開通し、筑豊本線との接続駅になりました。炭坑景気に沸く筑豊の人々が、博多や長崎方面へ出るには最も便利な乗換駅であり、ホームにはうどん屋や駅弁屋も並んで賑わいを見せていました。

駅弁売りも「ベントー、ベントー」と声をあげ構内を歩き回っていたそうです。今から約30年前にも、まだ、福岡県北九州市の折尾駅でも駅弁売りのかたが、構内で駅弁を売り歩いていた記憶がかすかに残っています。

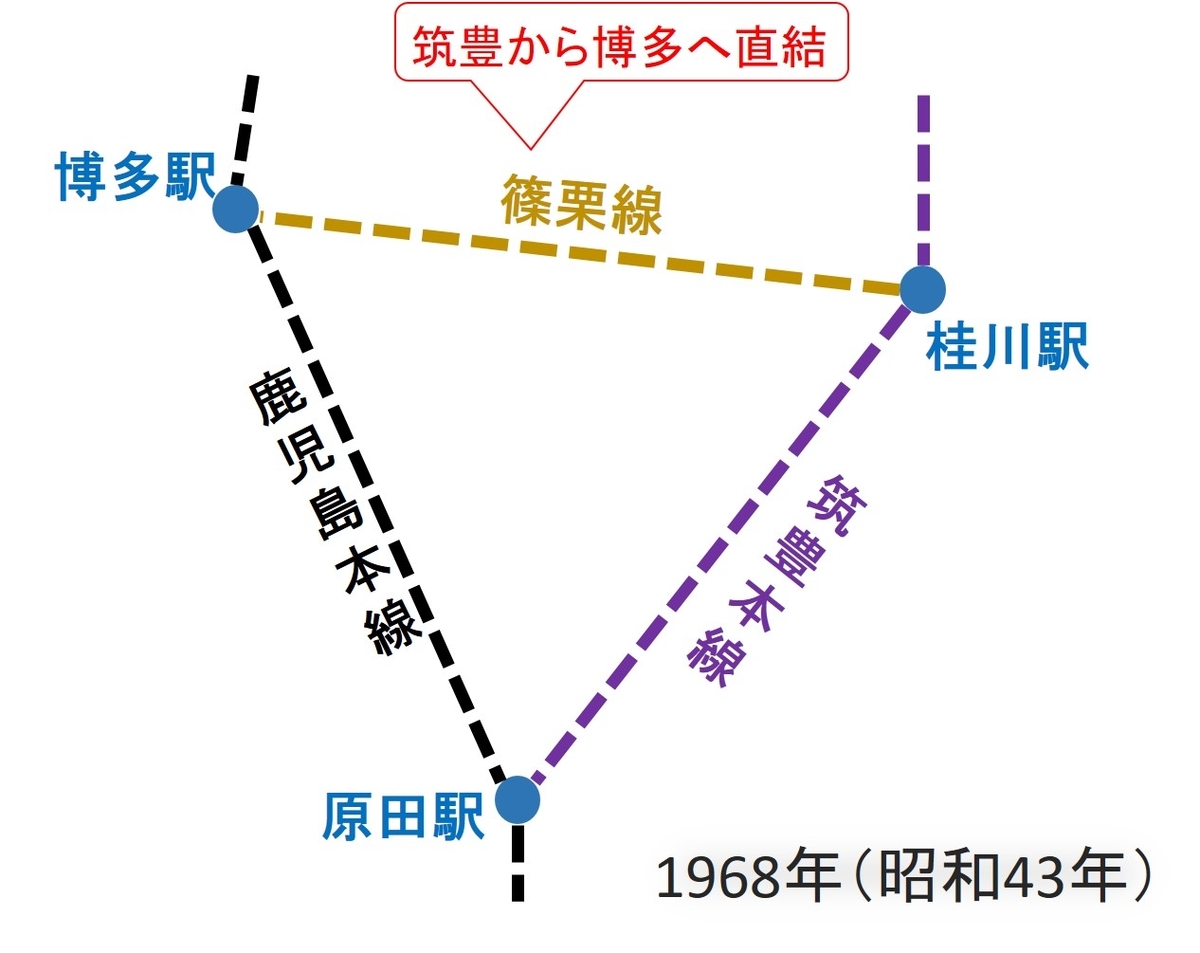

その全盛の頃の原田駅も、1968年(昭和43年)にJR九州 篠栗線が開通してから、利用者数が激減し、ホームにあったうどん屋や駅弁屋も姿を消しました。

この投稿のタイトルとして「栄えていた」という言葉を入れましたが、原田駅が現在も、利用者数が少ない駅であるわけではありません。2018年年度の「駅別乗車人員上位300駅(JR九州)」を見てみると、1日あたりの平均乗車人数が3976人と、300位中51位の上位に入っています(参照:PDF 駅別乗車人員上位300駅 JR九州 2018年度)。

平成初期から乗客数が徐々に増えていることに合わせて、駅周辺の開発が進んでいることや、久留米や博多へ原田駅が直結することを考えあわせると、これからも数年は利用客数が減少することはないのではないかと予想されます(参照:原田駅 (福岡県) - Wikipedia)。